Vidéos

Vidéo sur la CSF et le site de St Egrève de 1955 à 1970

Vidéo sur l’histoire de la microélectronique grenobloise à partir du site de Saint Egrève

Présentation de l’activité de Thomson Composants Spécifiques à Saint-Egrève en 1994

Exposition à la Maison Borel de St Egrève pour les journées du patrimoine en septembre 2017

Témoignages recueillis auprès de différents acteurs

Cliquez sur ce lien pour ouvrir le menu des témoignages

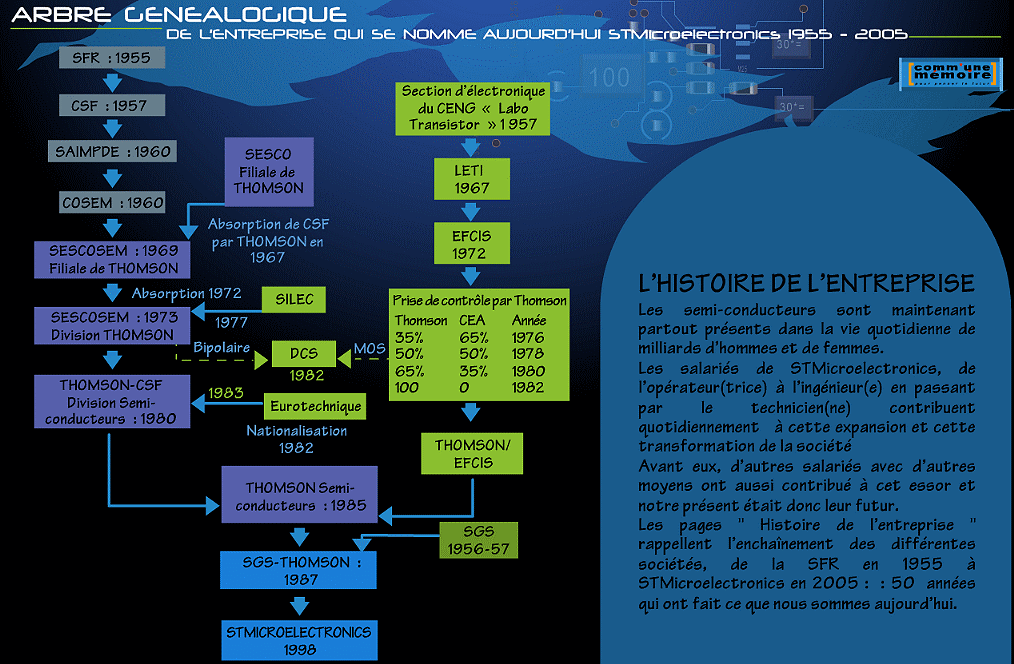

Historique de l’activité Semi-Conducteurs

Publications

Lien vers un article sur l’histoire du site de Saint-Egrève publié dans Echosciences Grenoble

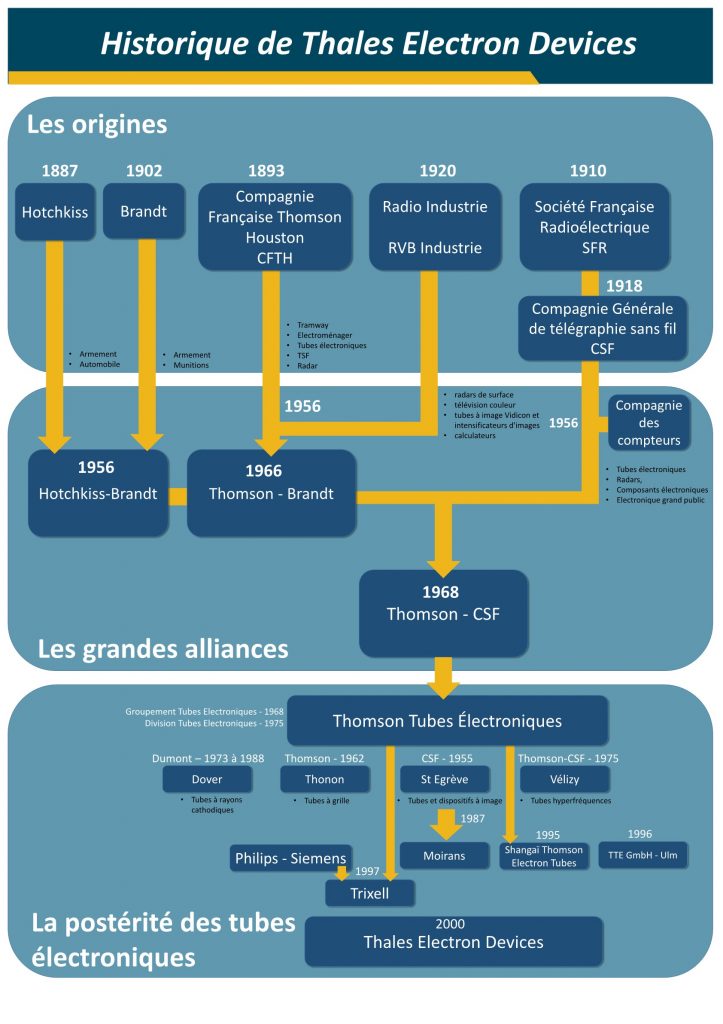

Historique de Thomson et de CSF jusqu’à Thales :

Autres documents sur l’historique du Site Émile Girardeau de Saint-Egrève

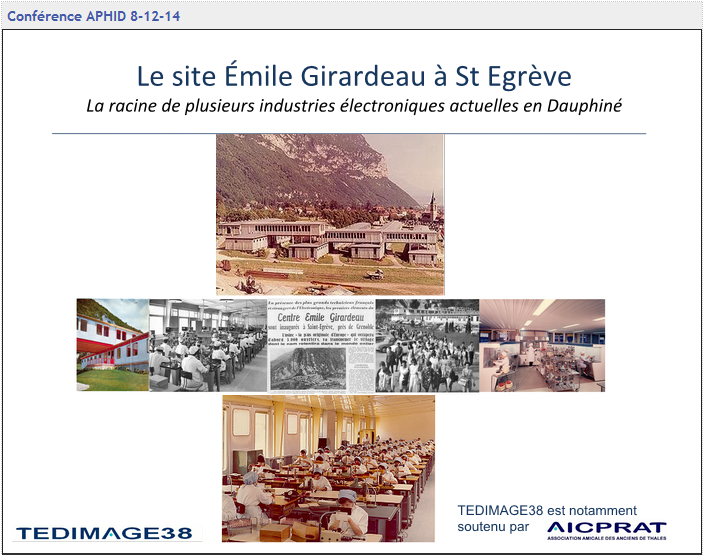

Conférence sur l’historique du site Emile Girardeau organisée par APHID et ACONIT, présentée le 8 décembre 2014 à la maison du tourisme de Grenoble :

Lien vers un parcours réalisé par Tedimage38 sur le site d’ACONIT présentant l’historique du site Emile Girardeau

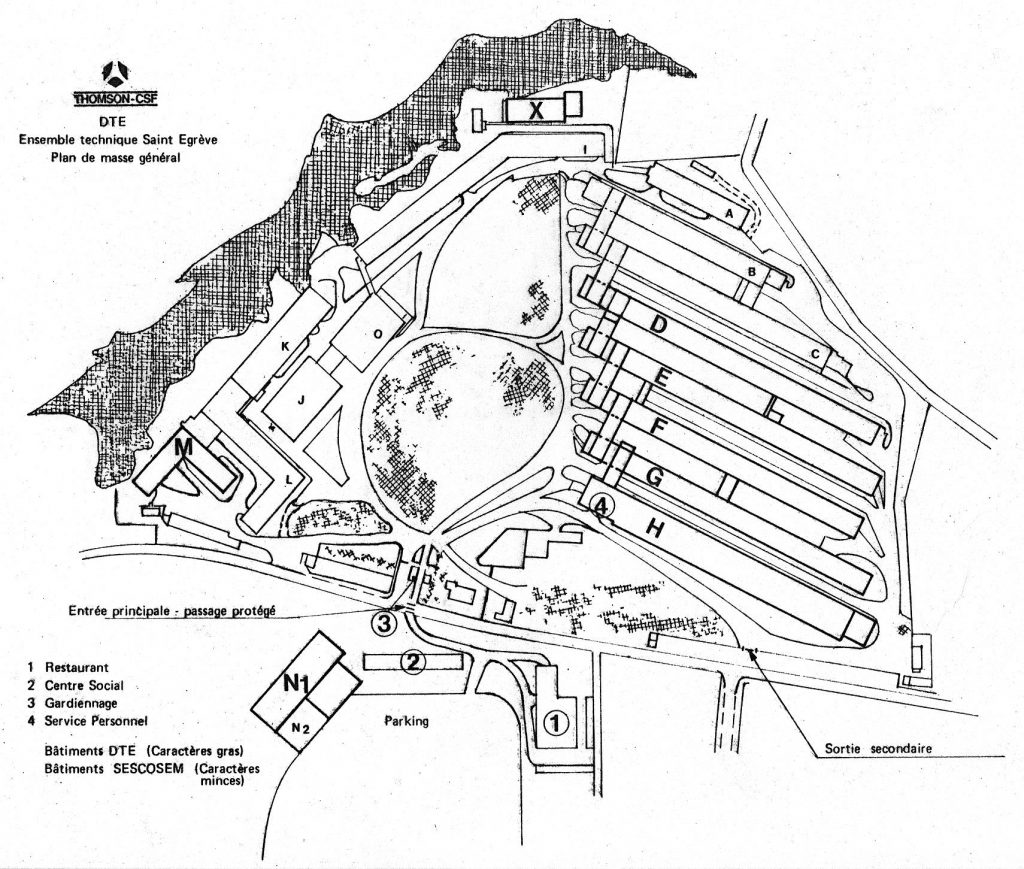

Le plan général du site de Saint-Egrève dans les années 1980

Les grandes dates :

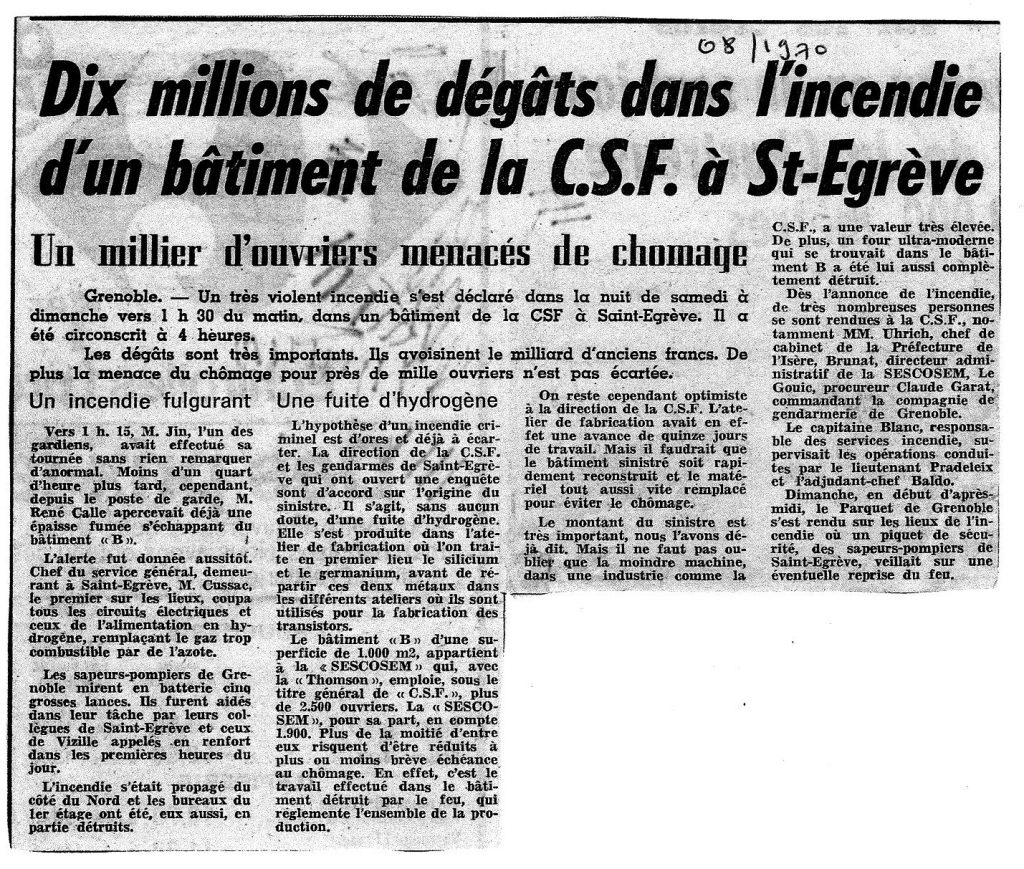

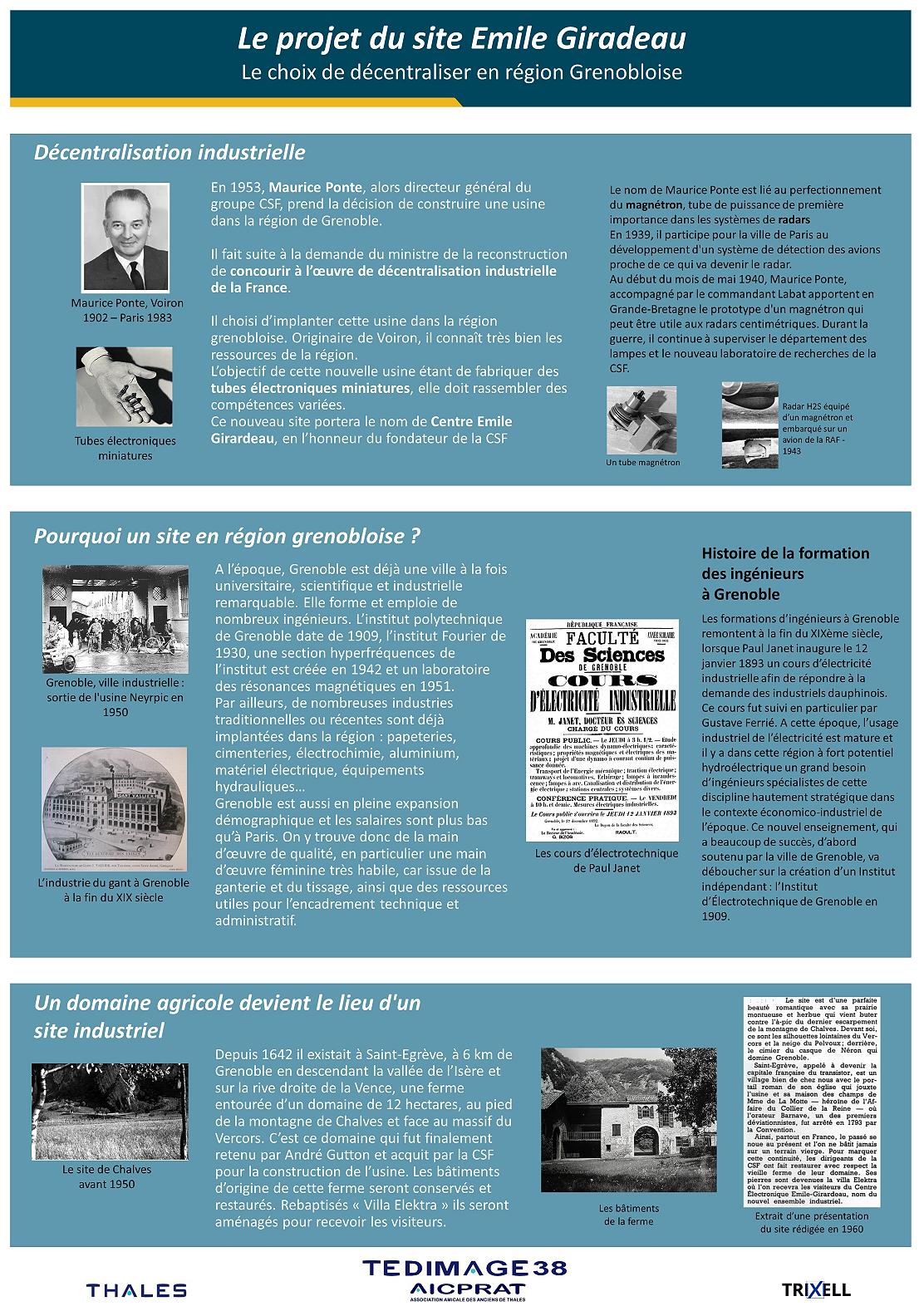

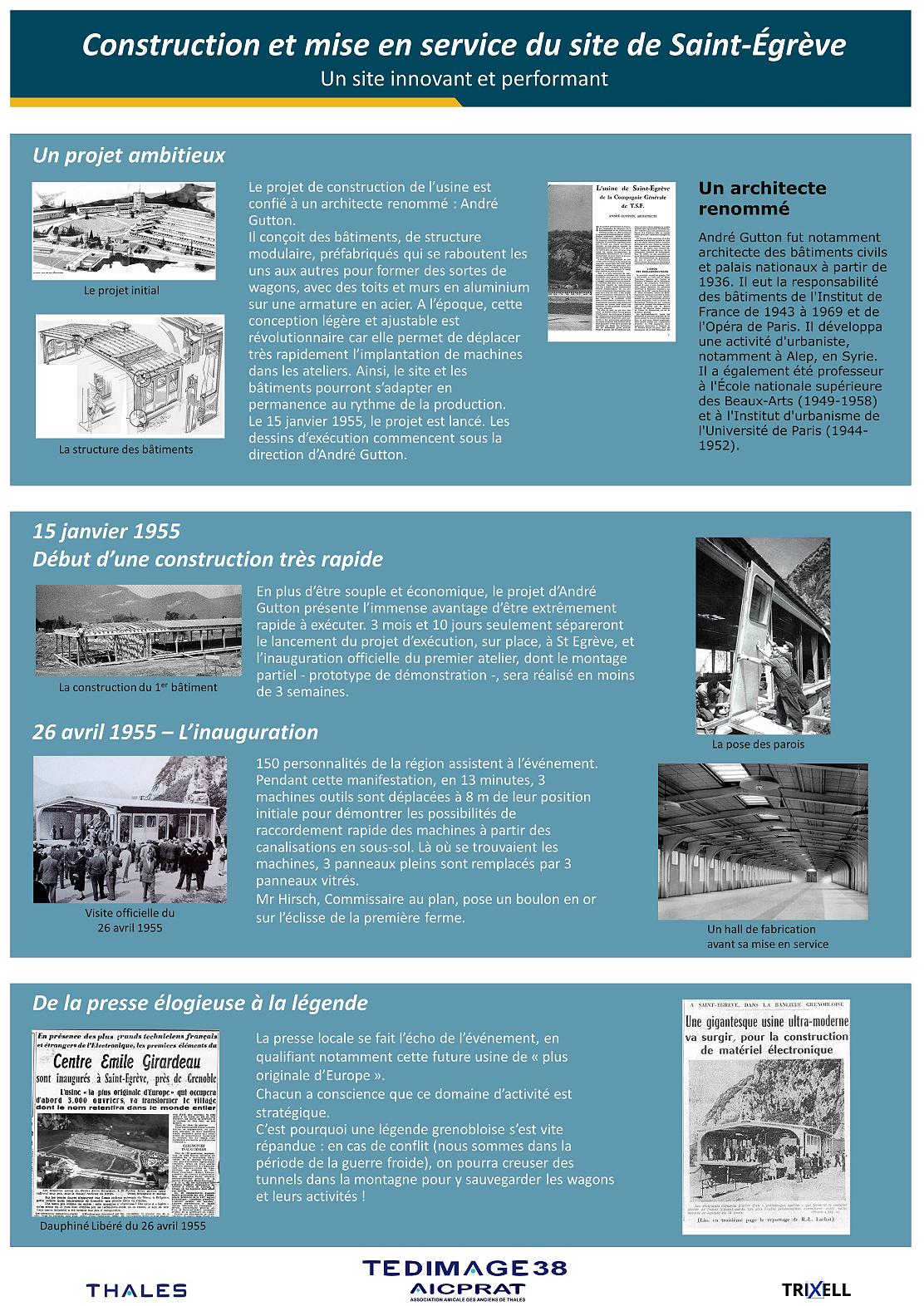

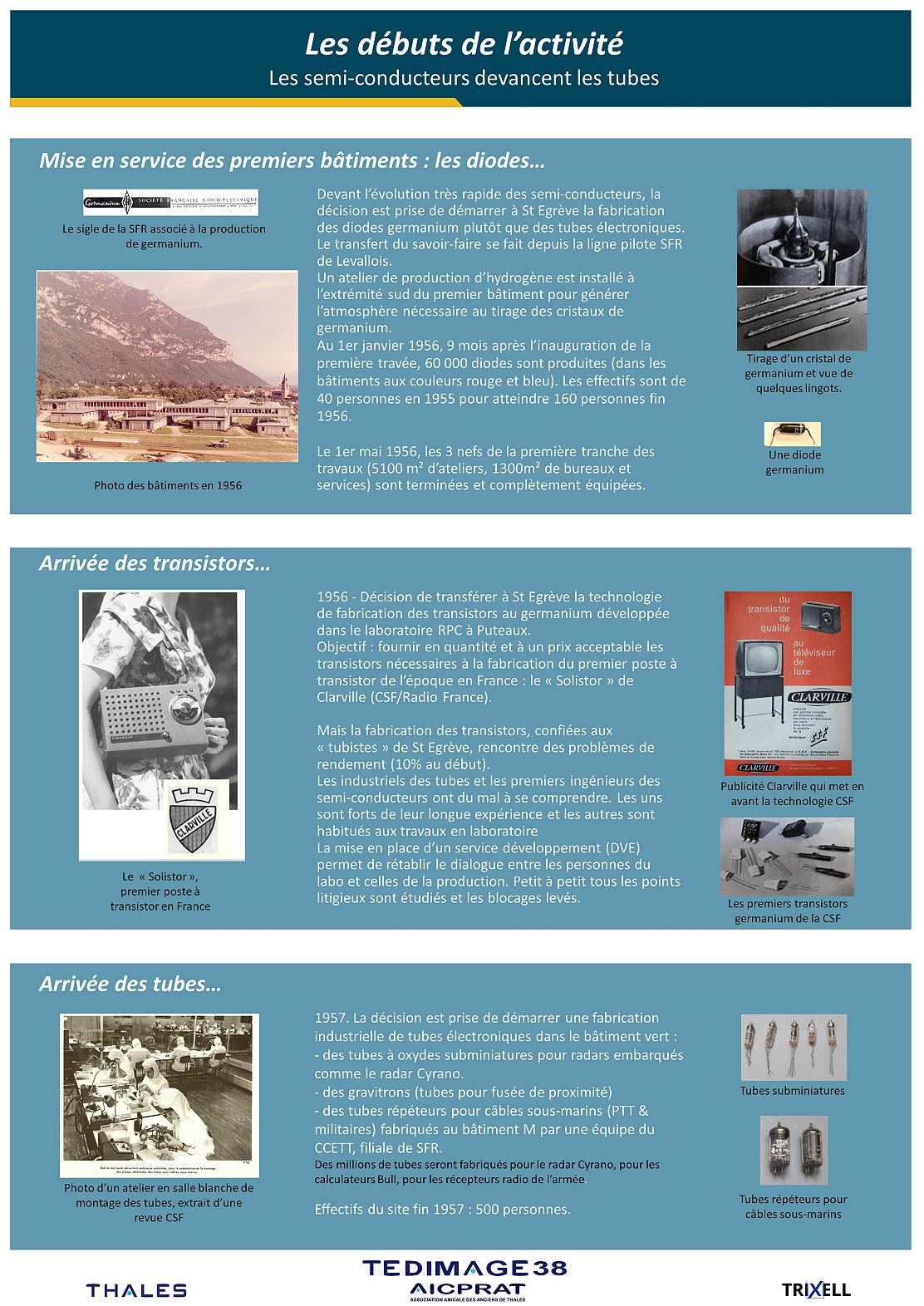

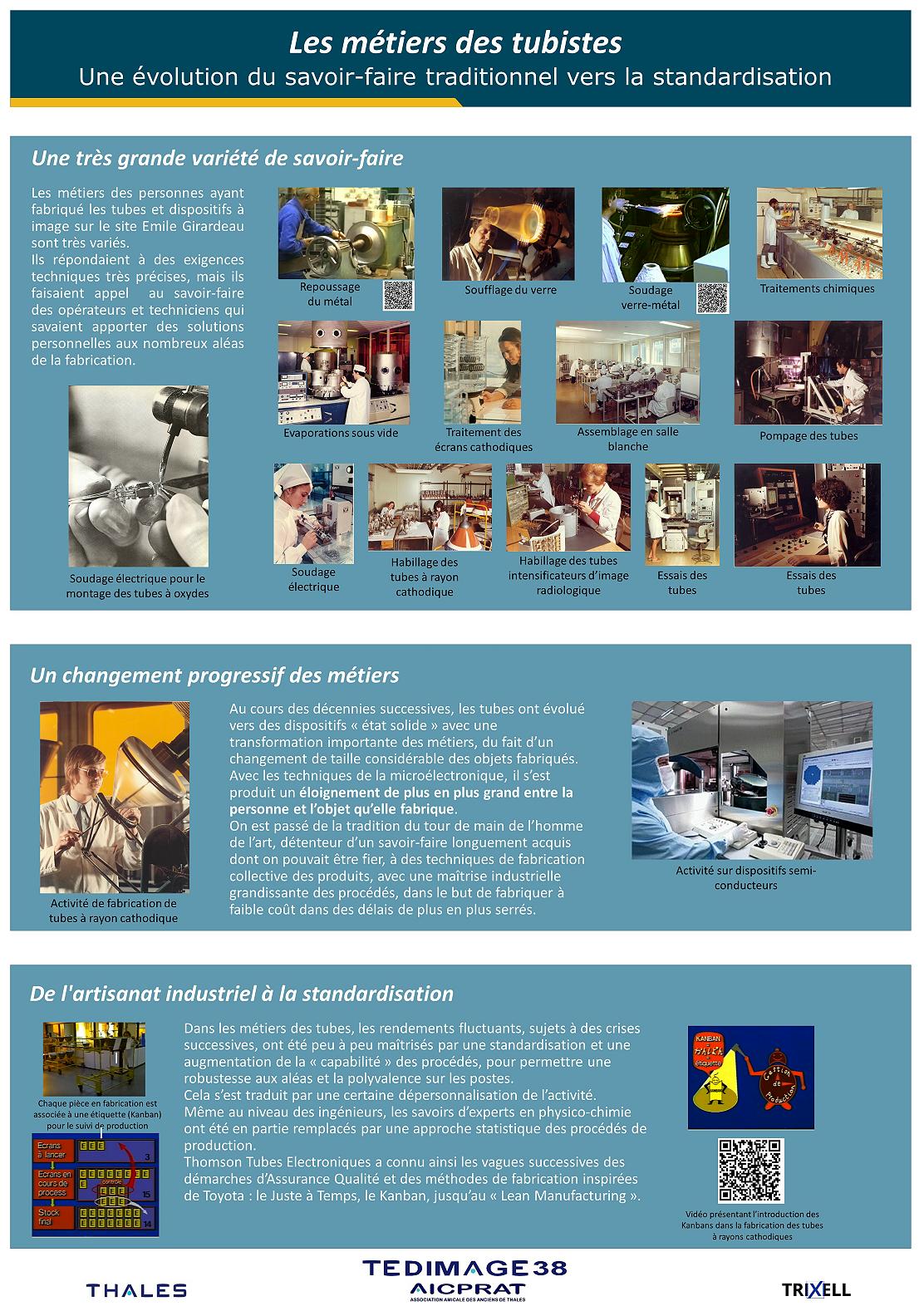

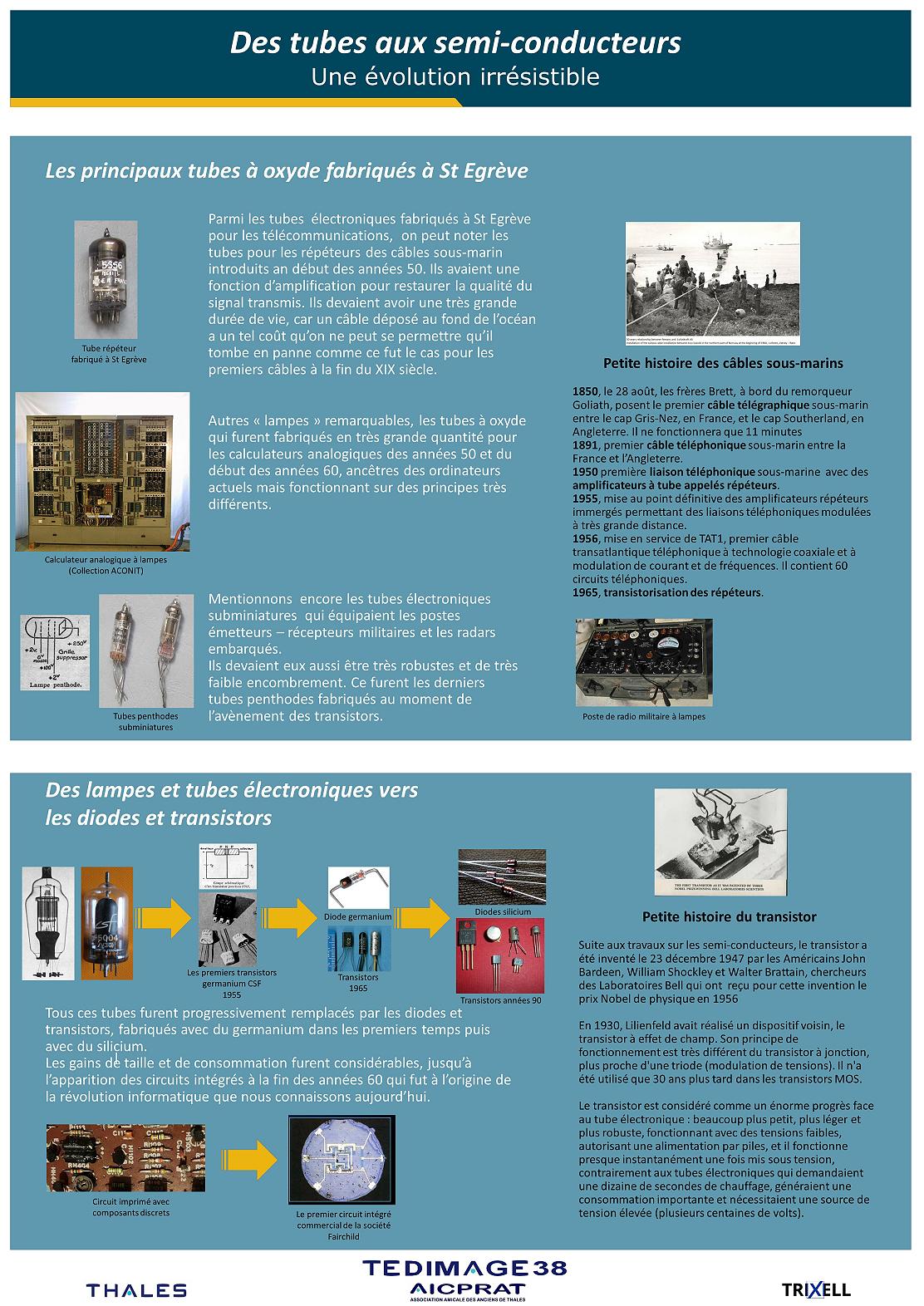

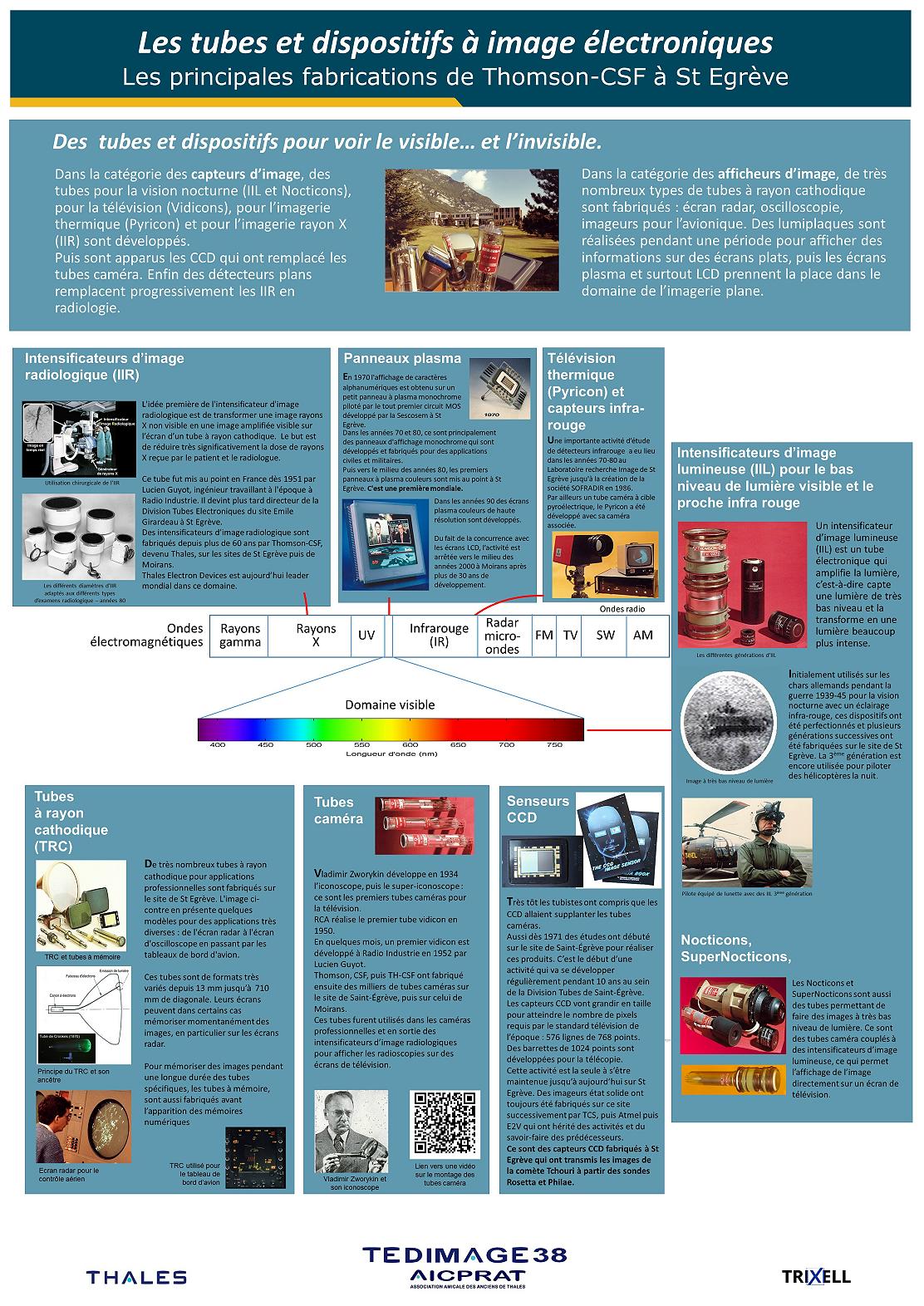

| 1955 Construction et inauguration du « Centre Emile Girardeau » sur un domaine de 12 hectares à St Egrève, au pied de la montagne de Chalves, par la Société Française de Radiolélectricité (SFR). Il s’agit d’un centre de production. Son activité industrielle couvrira deux domaines : la fabrication de composants semi-conducteurs, diodes et transistors, d’une part et la fabrication de tubes électroniques d’autre part. L’architecte est un Prix de Rome et c’est sa première usine. Construction en wagons devant la falaise sur un terrain en forte pente. Commentaires : comment gagner de l’argent dans une usine en pente ? (On dit à Grenoble qu’en cas d’attaque aérienne, les wagons rentrent sous la falaise !) 1956 Poursuite de la fabrication de semi-conducteurs démarrée dès 1955 : des dizaines de milliers de diodes sont produites (dans les bâtiments rouge et bleu). Cette activité diode sera florissante, reconnue mondialement et durera jusqu’en 1972. Au plus fort de l’activité, entre 500 millions et un milliard de diodes seront produites par année. Débuts difficiles de la fabrication des transistors germanium à partir de la technologie développée au laboratoire RPC (Recherche Physique Chimie) de Puteaux. Ces transistors sont destinés à équiper le premier poste à transistor qui doit être commercialisé par Radio-France puis Clarville. Du fait de difficultés à mettre en oeuvre les consignes de Puteaux, les rendements sont très faibles (10%) et le coût trop élevé. Effectifs : 250 personnes. 1957 A partir du 2ème semestre, redressement progressif de la situation pour la fabrication des transistors qui atteindront des rendements acceptables en fin d’année (sous la direction de Henri Lerognon et la direction technique du service Développement Electrique – DVE – de Pierre Schouler). Le transistor germanium va se développer pour les applications grand public jusqu’au début des années 1970. Démarrage de la fabrication des tubes électroniques (bâtiment vert). Tubes à oxydes pour radars embarqués (radar Cyrano). Tubes subminiatures.Tubes répéteurs pour cables sous-marins (PTT et militaires).Gravitrons (tubes pour fusée). 1958 La SFR devient CSF. La fabrication du transistor se stabilise et ses caractéristiques sont améliorées dans une chaîne pilote mise en place à l’initiative de Pierre Schouler. Le prix de revient devient acceptable. Une nouvelle version du poste à transistor, le Solistor 2, en sera équipée avec 6 transistors au lieu de 8. Côté tubes, poursuite de la décentralisation sur St Egrève des activités tubes développées en région Parisienne (Levallois et Corbeville) :Production de tubes hyperfréquences : magnétrons (en particulier pour cuisinière) et klystrons. Alternats (Commutateurs émission-réception radar). Répéteurs pour relais hertziens. Tubes à rayons cathodiques. Relais thermiques. Début des années 1960 1er janvier 1960 : création de la COSEM par fusion des activités semi-conducteurs de la CSF et de la Compagnie Alsacienne de Constructions Mécaniques. Début des études sur le transistor silicium à RPC. En 1961, Eugène Tonnel revient de RPC avec les rudiments d’une technologie silicium qui sera mise en place dans la chaîne pilote. Sous sa direction, les bases d’une technologie planar seront acquises fin 1963. 1964 : Fabrication du transistor silicium NPN de commutation rapide 2N696, introduit dès 1958 par Fairchild. diamètre des plaquettes de silicium : 15mm. Cette même année, sous contrat STTA, le laboratoire RPC réalise le premier circuit intégré à vocation commerciale sur le modèle DCTL/RTL lancé par Fairchild. Côté tubes : décision d’intégrer à la fabrication sur St Egrève des aspects de développement. Arrivée des magnétrons coaxiaux en bande KU développés à Levallois. Arrivée en fabrication de l’activité intensificateurs d’images lumineuses D16 développés à Corbeville (IIL). 1965 Quelques exemplaires de circuits intégrés planar DCTL sont conçus sur le site et fabriqués dans la ligne pilote de Saint-Egrève : des portes logiques à 3 puis 4 entrées. Production annuelle : 50 millions de diodes et 15 millions de transistors sur 16000m² avec un effectif de 1600 personnes, dont 230 ingénieurs et techniciens. Applications grand public (radio télévision) mais surtout professionnelles : calculateurs électroniques, redresseurs industriels. Début de la vente d’usines de fabrication « clé en main » : une usine de fabrication de transistors germanium est mise en place en Bulgarie (opération AT – 08). C’est le début d’une activité avec les pays de l’est qui va perdurer jusqu’en 1980. Côté tubes : CSF débute des études d’intensificateurs d’image radiologique (IIR) sur Corbeville (ABX) alors que Thomson Houston fabrique des IIR depuis 1955 suite aux perfectionnements inventifs de Lucien Guyot dès 1951 à Radio Industrie (rue des Orteaux – Paris XXème). Début d’une activité spectrographe de masse, qui sera cédée à CAMECA dans les années 70. Tubes afficheurs Nixies. Effectifs totaux sur le site : 2500 personnes. 1966 Arrivée à St Egrève (bât. M) des Tubes à Mémoire développés à Corbeville. Arrêt des tubes répéteurs sous-marins qui étaient fabriqués dans ce même bâtiment. Années 1967-68 1968 : Fusion Thomson et CSF qui donne naissance à Thomson-CSF Début de l’activité circuit intégrés silicium à Saint-Egrève. Marché d’étude STTA sur la famille TTL à RPC. 1968 : Jean-Pierre Moreau débute une activité MOS à Saint-Egrève, à partir des travaux de Jean Grosvalet à RPC. Février 1967 : sortie du premier amplificateurs opérationnel le SFC 2709. Contribution des ingénieurs TRC de St Egrève au transfert de technologie vers l’URSS (Tube téléviseur SECAM) avec Vidéocolor. « France Couleur ».. 1969 : premier circuit intégré MOS réalisé à Saint-Egrève : un registre à décalage de 64bits comportant 360 transistors, le SFF3606. Technologie canal P, grille aluminium. 1968-69 : Début d’activité Panneaux à Plasma. Études sur électroluminescence. 1970 Concrétisation de la fusion sur St Egrève qui devient un centre d’études et de production. Côté semi-conducteurs : SESCO de Thomson et COSEM de CSF sont devenus SESCOSEM. Côté tubes : Création du Laboratoire Recherche Image (LRI) au bâtiment M. Concentration de tous les tubes image sur St Egrève : arrivée des Intensificateurs d’Image Radiologiques de Thomson et des INCAS (Intensificateurs d’image lumineuse en cascade) de CSF. Conservation de l’activité tubes à oxydes et fusées de proximité.Retour de l’activité hyper sur la région parisienne. Développement du tube couleur à pénétration et de la technologie d’adsorption. Années 70 Les lignes de produits fabriqués : TRC – TM – IIR – TC et IIL – TODéveloppement et production du Vidicon Mosaïque Silicium. Les études au LRI : PAP – CCD (1972)- Pyricon – TC AsGa et photocathodes AsGa – Electrophorèse – LCD 1973 Premier circuit intégré logique bipolaire spécifique mis au point à Saint-Egrève pour le compte de l’ORTF : un décodeur de signaux de synchronisation. Acquisition aux USA (Clifton) de la Sté Dumont (Etude et fabrication de TRC, TM et Photomultiplicateurs). 1974 273 millions de diodes produites. Effectifs SESCOSEM : 2135 salariés Première salle blanche pour la production de masques de photolithographie. Transfert de l’activité CCD au secteur IIL – TC : barrettes et matrices.Début des études infra-rouge au LRI. Premières images avec des capteurs CCD. Début des activités filtres téléphoniques des CCD. 1975 Débuts de la technologie MOS canal N à grille en silicium polycristallin. Circuits MOS pour la musique électronique. Début des mémoires mortes (ROM 1024 bits) Début des circuits CMOS (Transistors MOS complémentaires canal N et canal P) 1976 Construction d’un nouveau bâtiment pour la fabrication de produits MOS à la demande sur des plaquettes 3pouces (75mm). Association de Thomson-CSF et du CEA (LETI) dans la société EFCIS. Années 80 Début d’industrialisation des CCD, création du secteur DES. Etudes caméra couleur. Première image monochrome projetée sur grand écran à partir d’un modulateur LCD. Première barrette de photodiodes Infra Rouge lue par CCD (IRCCD dans le plan focal – hybride)Industrialisation des Panneaux Plasma monochromes. Fusion des secteurs TRC et TM.Fabrication du tube caméra Primicon (licence Hitachi). Activité IIL 3G. Barrette MIR (Moyen Infra Rouge pour le spatial) Début activité bagageX (futur XES). Activité filtres colorés pour CCD et LCD. 1983 Fin de l’activité Tubes à Oxydes. Activité piles. 1984 Création de la Division Militaire et Spatiale (DMS). 1985 Début des études sur la cassette X. Création de la SOFRADIR . 1986 Départ des activités IIR, TC et IIL sur le site nouveau site de Moirans.Développement activité XES. —> TIIRestent à St Egrève : TM – TRC – PAP – K7X et DES (CCD)—> TDODébut d’activité affichage LCD : EuroDisplay (licence GE). 1987-88 Plans sociaux sur Moirans et St Egrève. Développement du Beam Index avec LORAL (USA). 1987 : Création de SGS-Thomson. 1988 Transfert de l’activité DES à Thomson CSF-Composants Spécifiques. Vente de l’activité TRC aux USA à Hughes Aircraft. 1989 SGS-Thomson quitte le site de Saint-Egrève pour s’installer au Polygone dans les locaux de EFCIS. Années 90 Fin des activités IIL 3G puis IIL.Transfert des PAP sur Moirans. Regroupement de TII et TDO dans TIV.Création de TH-LCD à Moirans. Fin 1995 Annonce de la fermeture de St Egrève. 1997 Création de la JV TRIXELL avec Siemens et Philips. Création de la JV Thomson Plasma avec Thomson Multimédia. 1998 Transfert des TRC sur Ulm et Moirans. Arrêt des piles et des tubes mémoire. Fermeture du site de St Egrève. 2000 Destruction des « Wagons » 2013 Destructions du bâtiment « H » |

Des vues aériennes de l’évolution du site

Essentiellement avec les photos anciennes accessibles sur le site http://remonterletemps.ign.fr, plus avec Geoportail pour 2015 et Google Maps pour 2017, Jean-Pierre Sembely et des membres de Tedimage38 ont réalisé cette vidéo:

Pour ceux qui voudraient examiner plus précisément les images, elles sont téléchargeables dans un fichier zip,en pleine résolution :Photos_aeriennes_1948-2017.zip

Des documents d’époque :

- Présentation du site de St Egrève en 1971

- Note d’organisation du site de St Egrève en 1970

- Le plan du site de St Egrève en 1970

- Le bâtiment H en 1974 (avant l’arrivée des CCD)

(Merci à Jeannine Pesanti qui nous a confié ces documents)

Quelques articles du Dauphiné Libéré sur le site de St Egrève